Folge 90: Christliche Feste - Allerheiligen und Allerseelen

Der Monat November ist in vielerlei Hinsicht ein Monat des Gedenkens. Er beginnt am 1. November mit einem Hochfest der katholischen Kirche: Allerheiligen. Hochfeste sind die höchsten Feste der katholischen Kirche. Sie rücken zentrale Glaubensinhalte oder bedeutende Heilige in den Mittelpunkt und haben Vorrang vor allen anderen kirchlichen Festen oder Gedenktagen.

Heilige sind entweder Märtyrer, die wegen ihres Glaubens den Tod erlitten oder Menschen, die ein besonders überzeugtes christliches Leben führten oder als Wundertäter verehrt wurden. Bereits seit dem ersten Jahrtausend gibt es die förmlichen Heiligsprechungs-verfahren, - Kanonisation -, durch die Personen zu „Ehren der Altäre“ erhoben werden. Das bedeutet, dass ihre sterblichen Überreste in oder unter Altären in Kirchen aufbewahrt und verehrt werden. Insgesamt kennt die katholische Kirche über 7.000 Märtyrer und fast ebenso viele Heilige und Selige. Für sie alle wird das Fest Allerheiligen gefeiert.

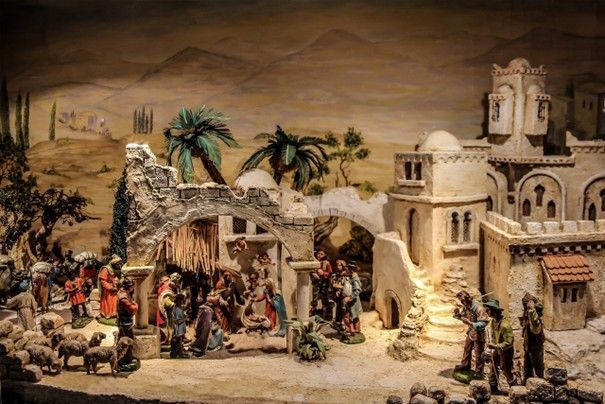

Die Heiligenverehrung ist ein typisch katholisches Merkmal. Nur wenige Heilige sind allgemein bekannt oder besonders populär, etwa der heilige Sankt Martin, der heilige Nikolaus oder der heilige Franziskus. Die meisten hingegen kennt man weniger, und wer mehr über sie erfahren möchte sollte ein Heiligenlexikon zur Hand nehmen oder sie im Internet suchen. Dabei stößt man auf oft außergewöhnliche und mitunter auch befremdliche Lebensgeschichten, erfährt von besonderen Tugenden und erfährt von den Patronaten, die diese Heiligen übernehmen. In fast jeder katholischen Kirche finden sich Figuren von Heiligen, oft mit Heiligenschein und symbolischen Attributen dargestellt, eine Einladung zum Rätselraten. Heilige werden oft an ihrem Todestag verehrt. Ihre Verehrung bedeutet jedoch keine Anbetung, sondern die Würdigung ihres Lebens, die Anerkennung ihres vorbildlichen Handelns sowie die Bitte um ihre Fürsprache und ihren Beistand.

Der geschichtliche Ursprung des Allerheiligenfestes liegt in der Weihe eines ehemaligen heidnischen Tempels in Rom. Das Pantheon, ein Bauwerk aus dem 2. Jahrhundert war früher allen Göttern des Heidentums geweiht. Im Jahr 609 ließ Papst Bonifatius IV. das Gebäude in eine Kirche umwandeln und einweihen - mit einem jährlichen Gedenktag am Freitag nach Ostern. Über ein Jahrhundert später weihte Papst Gregor III. eine Kapelle in der Petersbasilika allen Heiligen und legte das Fest auf den 1. November fest. Die Wahl dieses Datums hatte praktische Gründe: Nach der Ernte und Weinlesezeit standen ausreichend Lebensmittel zur Verfügung, um ein festliches Mahl auszurichten.

Heute ist Allerheiligen auch ein Anlass, jener Menschen zu gedenken, die ein vorbildliches Leben führten, aber nicht offiziell als Heilige anerkannt wurden. Obwohl Allerheiligen ein christlicher Feiertag ist, wird er in Deutschland nicht in allen Bundesländern als Feiertag begangen. Nur in den überwiegend katholisch geprägten Ländern wie Bayern, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und im Saarland ist er gesetzlich geschützt. Allerheiligen gilt zudem als „stiller Feiertag“, um dem religiösen Charakter gerecht zu werden. Öffentliche Musik und Tanzveranstaltungen sind an diesem Tag untersagt.

Nur einen Tag später, am 2. November, begehen katholischen Christen den Gedenktag Allerseelen, ein kirchlicher Feiertag, der dem Gedenken der Verstorbenen gewidmet ist. Mit ihm verbunden ist der Brauch der Gräbersegnung. Viele Menschen besuchen an diesem Tag die Ruhestätten ihrer Angehörigen. Allerheiligen und Allerseelen stehen somit in enger Beziehung zueinander, als Tage des Erinnerns, des Gedenkens und des stillen Gebets.

Sammlung Zehnthaus