Folge 85: Astropeiler Stockert (1)

Gerade zugezogen ins Rheinland möchte man sich doch möglichst bald mit den Sehenswürdigkeiten der Eifel bekannt machen und so plant die Familie einen Ausflug zum Radioteleskop Effelsberg, grobe Karte genügt, Navigationssysteme sind noch unbekannt, wird schon werden. Wir verlassen Odendorf auf der Landstraße 11 Richtung Kirchheim und fahren am Kesselsberg (287 m) südlich der Hardtburg leicht bergan. Gäbe es auf dem Scheitelpunkt der Bergkuppe eine Parkmöglichkeit, so möchte man verweilen, um eine der großartigen Panoramaszenen in der Eifel zu genießen, den Blick in das weite Erfttal um Bad Münstereifel.

Auf der anderen Seite des Tals in etwa 10 Kilometer Luftlinie erkennen wir sogleich das Radioteleskop, deutlich abgehoben gegen den Horizont auf der Bergkette. Einen besseren Navigationspunkt kann man sich nicht wünschen, also wird Peilung genommen und die Fahrt geht weiter. Wir passieren Iversheim und dann ist die Landmarke aufgrund der topografischen Verhältnisse nicht mehr sichtbar. Wir fahren im Blindflug, passieren den Schlangenberg und die Kalkkuppen bei Eschweiler, umkurven das Naturschutzgebiet Graumücke, müssen mehrfach umkehren, weil stabile Zäune den Weg versperren, das Radioteleskop kommt nicht in Sicht. Wir geben schließlich auf und bei der Rückfahrt sehen wir auf dem Kesselsberg im Rückspiegel wiederum auf der anderen Talseite das Teleskop am Horizont als Zeichen eines nicht nur gefühlten navigatorischen Missgeschicks.

Es sind kenntnisreiche Nachbarn, die uns aufklären. Es handelte sich mitnichten um das Radioteleskop Effelsberg, sondern um den Astropeiler auf dem 435 Meter hohen Stockert, ein idealer Standort zur Beobachtung des Weltraums.

Die Radioastronomie als ein Teil der Astronomie ist eine noch recht junge Wissenschaft. Erst 1933 wurde der Nachweis erbracht, dass wir auf der Erde Radiowellen aus der Milchstraße empfangen können. Wenige Jahre später baute ein Nachrichteningenieur einen allseitig schwenkbaren Parabolspiegel mit einem Empfänger im Brennpunkt. Es war das erste universelle Radioteleskop im heutigen Sinne.

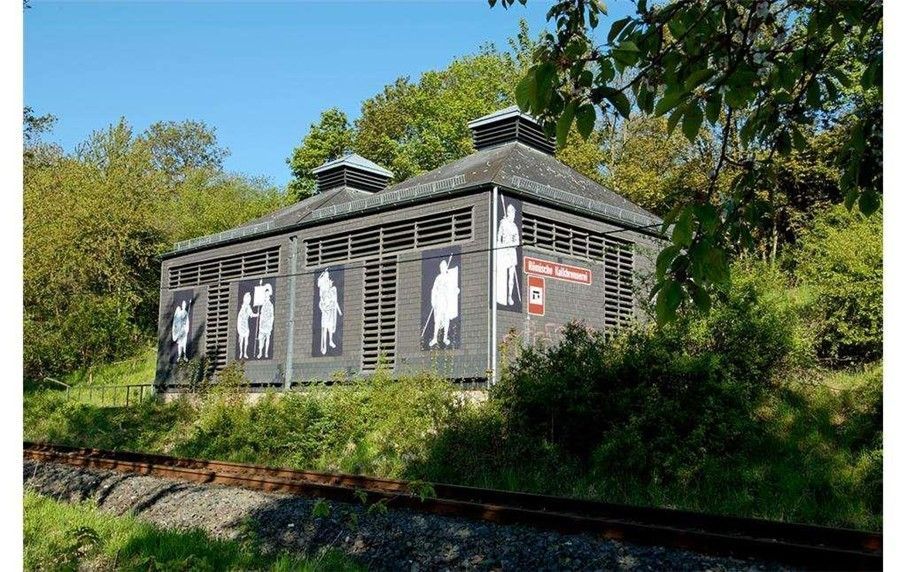

Der Beschluss zum Bau des Astropeilers wurde von der Universität Bonn gefasst und 1956 umgesetzt. Dieses erste frei bewegliche in Deutschland gebaute Radioteleskop gehörte mit einem Antennendurchmesser von 25 Metern und einem Gewicht von 90 Tonnen zu den größten seiner Art weltweit. Ein gigantisches Kugellager ermöglichte die Drehung nach allen Seiten. Das Sockelgebäude ist pyramidenförmig und steht auf einem Achteck als Grundriss.

Darin fanden Antriebstechnik und Messräume ihren Platz. Mit dieser Anlage präsentierte sich die junge Bundesrepublik, der die Alliierten derartige Messungen zunächst untersagt hatten, wieder konkurrenzfähig auf dem internationalen Sektor der Radio-Astronomie bzw. Astrophysik. Bis 1964 wechselten sich zivile und militärischer Forscher bei der wissenschaftlichen Arbeit ab.